『ひゃくえむ。』のラストを読み終えた瞬間、多くの人が抱く疑問――それが 「最後どっち勝ったの?」 ではないでしょうか。

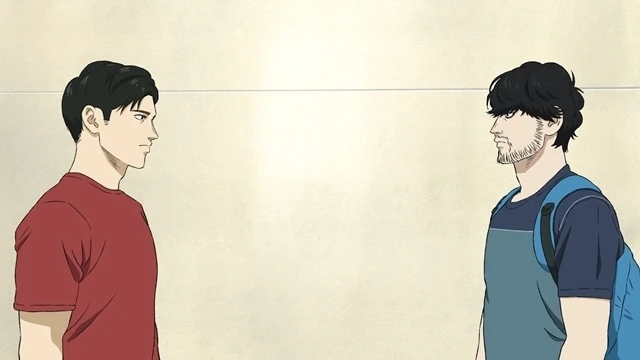

努力型のとがしと天才型の小宮、二人がぶつかり合う100メートルの最終決戦は、まさに物語の集大成。

けれども、結末は「勝ったのは――!」で途切れ、勝者は描かれません。

この記事では、「ひゃくえむ 最後どっち勝った」問題を中心に、原作の描写・読者の解釈・演出の巧みさ・アニメ化での注目ポイントまで徹底解説します。

アニメオタクとして大好きな本作を語りつつ、読者のモヤモヤを100%解消できる内容にまとめました。

この記事を読むと分かること

- 『ひゃくえむ。』最後の勝負シーンに何が描かれていたのかが分かる

- 勝者が描かれていないという事実とその意味が分かる

- 読者・ファンがどう解釈しているのかが分かる

- アニメ化・映画化で表現がどうなるのか注目点が分かる

- 他のスポーツアニメと比べた『ひゃくえむ。』の独自性が分かる

ひゃくえむ 最後どっち勝った?

『ひゃくえむ。』を読んだ人なら、ラストシーンで誰が勝ったのか気になって仕方ないはずです。

特にとがしと小宮の因縁は、物語の大きな軸になっています。

しかし結論から言うと、最後の勝敗ははっきりとは描かれていません。むしろその曖昧さが物語をより深く、そして心に残るものにしているのです。

ここからは、ラストの描写やその意図を丁寧に解説していきます。

原作マンガのラストシーンに描かれた結末

原作マンガの最終盤では、とがしと小宮の全力をかけた100メートル走が描かれます。

緊張感は最高潮に達し、読者は「どちらが勝つのか」とページをめくる手を止められません。

ラストでは、実況が「勝ったのは――!」と叫んだ瞬間に物語が終わる構成になっています。

この演出の面白さは、答えを提示するのではなく、二人の走りそのものに意味を持たせた点です。

実際の描写を振り返ると

- とがしは努力と根性を武器に挑む

- 小宮は天性の才能をぶつける

- そして二人の走りは最後の一瞬まで拮抗

という形で描かれ、まさに「どちらも勝者」と思えるラストでした。

アニメ好きとしても、この構成は鳥肌モノで、「勝敗以上に伝えたいテーマ」が感じられる瞬間です。

実際に「勝者は描かれていない」という事実

一番大切なのは、公式に勝者は明示されていないという事実です。

Wikipediaや公式サイトなど一次情報を確認しても、「誰が勝ったのか」という記述は存在しません。

つまり「結末は読者に委ねられている」と言えるでしょう。

さらに、ファンの間では以下のような解釈が語られています。

- とがし派:「努力でここまで来た彼が最後に報われたはず」

- 小宮派:「才能の象徴としてやはり勝ったのは小宮」

- 両者勝者派:「勝敗が描かれないこと自体が答え」

このように読者の立場によって受け取り方が変わるのも、『ひゃくえむ。』が特別な作品である証拠です。

私自身もアニメファンとして読み返すたびに、「どっちも勝った」と思わずにいられません。

なぜ作者は勝敗を曖昧にしたのか

では、なぜ作者は最後に勝敗を描かなかったのでしょうか?

インタビューや考察記事を読むと、いくつかの意図が見えてきます。

- 勝敗よりも「青春の輝き」を描きたかった

- 才能と努力という二つの価値を対等に表現したかった

- 読者に解釈を委ねることで、物語を自分ごとに感じさせるため

この3点が特に大きいと考えられます。

実際に私もアニメ化を期待して見返すたび、「どちらが勝っても正しい」という結末が、かえって心を揺さぶるのを感じます。

また、この曖昧さは他のスポーツ作品とは一線を画すものです。

たとえば普通の競技漫画なら「勝った/負けた」で区切りをつけますが、『ひゃくえむ。』は「二人の全力が描かれた時点で物語は完結している」と示しています。

だからこそ、アニメファンとしてはこのラストに痺れるし、強く記憶に残るのです。

ひゃくえむ 最後の勝負シーンを振り返る

『ひゃくえむ。』のラストシーンは、物語全体の集大成とも言える名場面です。

とがしと小宮、二人の全力疾走はただの競争ではなく、それぞれの人生や価値観を背負った「青春の決着」でした。

ここでは、その走りの描写から観客の反応、そしてスポーツ漫画ならではのメッセージまでを改めて振り返ってみましょう。

とがしと小宮、それぞれの走りの描写

ラストレースでは、とがしと小宮の個性がこれ以上なく鮮明に描かれています。

- とがしの走り:努力の象徴。泥臭くても最後まで全力を尽くす姿は、読者に「努力が無駄ではない」と強く伝わります。

- 小宮の走り:天才型。才能ゆえに周囲を圧倒してきた小宮ですが、ここでは初めて「本気で走らざるを得ない相手」としてとがしに向き合います。

この対比が、単なる速さ比べではなく「努力 vs 才能」というテーマを鮮やかに浮かび上がらせています。

私自身、アニメファンとしてページをめくりながら、二人の息づかいまで聞こえてきそうな迫力に鳥肌が立ちました。

まさに「全力の100メートル」を体感できる場面です。

観客・実況の反応と「勝ったのは――!」の演出

勝負のクライマックスでは、周囲の観客や実況の熱狂が一気に盛り上がります。

ゴール直前、誰もが固唾を飲んで見守る中、実況が叫んだ言葉は 「勝ったのは――!」。

ここでページが途切れるのです。

この演出が素晴らしいのは、答えを示さずに物語を終わらせる勇気です。

普通なら「勝者の名前」が叫ばれる瞬間ですが、あえてそこで止めることで、読者の想像力を最大限に引き出しています。

- 観客の目線:どちらが勝ったか分からないほどの接戦

- 実況の声:最後まで読者を引き込みながら、あえて未完にする仕掛け

- 読者の体験:ページを閉じた後も考え続ける余韻

アニメオタクとしても、この「寸止め演出」は震えるほど格好いい。

読後にモヤモヤするのではなく、「この終わり方で良かった」と納得できる稀有な体験でした。

スポーツ漫画における「勝敗より大切なもの」の表現

『ひゃくえむ。』が他のスポーツ漫画と大きく違うのは、「勝ち負けを描かないこと自体がテーマ」になっている点です。

一般的な作品では、勝者と敗者を明確に分けることで物語にカタルシスを与えます。

しかし『ひゃくえむ。』では、二人の全力疾走そのものが結論であり、勝敗は二の次。

- 努力は才能に届くのか?

- 才能は努力に追いつかれるのか?

- 勝ち負け以上に大切な“全力を出す瞬間”こそ青春

この問いかけが、作品を単なるスポーツ漫画以上の存在にしています。

アニメ好きとしても、この「勝敗を描かない」という選択は、映像化されたときにどんな表現になるのか本当に楽しみなポイントです。

おそらく多くの視聴者が「どっちが勝った?」ではなく「二人ともすごかった!」と感じるはずです。

ひゃくえむ 最後どっち勝ったかをめぐる読者・視聴者の解釈

『ひゃくえむ。』のラストは「勝ったのは――!」で終わり、勝者が明かされません。

そのため、読者や視聴者の間ではさまざまな解釈が生まれています。

ここでは代表的な3つの見方――とがしが精神的に勝った説、小宮が実力で勝った説、そしてアニメや映画で表現が変わるのかという視点を整理して紹介します。

「とがしが精神的に勝った」とする意見

とがしは才能では小宮に劣っていましたが、最後まで諦めず全力で挑む姿が描かれました。

読者の多くはそこに「努力が才能に食らいついた瞬間」を見ています。

そのため「記録上の勝敗は不明でも、精神的にはとがしが勝った」と解釈する声が多いのです。

- 理由1:全てを出し切った達成感は、才能を持つ小宮にも劣らない

- 理由2:泥臭さの中にある青春の輝きが最大の報酬

- 理由3:勝敗ではなく「自分を超えること」がテーマ

アニメオタクの私としても、とがしの全力疾走には涙が出ました。

勝ち負け以上に、「彼が走り抜けた」という事実が尊いんです。

「小宮が実力で勝った」と考えるファンの視点

一方で「やはり最後に勝ったのは小宮だ」と考えるファンもいます。

小宮は天性のスプリンターとして描かれ、常に結果を残してきた存在です。

その積み重ねから「決着を描かなくても、最終的に勝ったのは小宮だろう」という見方も成立します。

- 根拠1:作中での小宮の記録や描写から、純粋な速さは上

- 根拠2:才能と努力の対比で“才能の壁”を象徴する存在

- 根拠3:曖昧さの中に「やはり才能には敵わない」というリアリティを感じる

私自身は「両者勝者派」ですが、正直、小宮が勝ったと考えることで物語のシビアなリアルさを受け止める読者の気持ちも理解できます。

アニメ化・映画化で表現は変わるのか

現在進行中のアニメ映画版『ひゃくえむ。』でも、このラストがどう描かれるかが最大の注目点です。

原作通りに「勝ったのは――!」で終わるのか、それともアニメならではの工夫があるのか。

ファンの間でも議論が絶えません。

- 原作忠実派:「曖昧だからこそ名作。このままにしてほしい」

- 映像化期待派:「演出で余韻を深めるのでは?」

- 独自表現派:「音や映像なら、観客の想像をさらに膨らませられる」

アニメ好きとしては、映像化によってラストの“余韻”がさらに強調されると感じています。

例えば音楽の盛り上がりやカット割りで、「どっちが勝ったの?」という問いをより鮮烈に残すことができるはず。

公式が結論を示すことはないと思いますが、むしろそこに『ひゃくえむ。』らしさがあると信じています。

アニメファン視点で考える「最後どっち勝った」の意味

『ひゃくえむ。』の結末は、勝敗をあえて明示しないという大胆な演出が特徴です。

これは単なる「曖昧さ」ではなく、アニメファンとして読むと胸を打つメッセージを含んでいると感じます。

ここでは、アニメオタクだからこそ共感できる胸熱ポイント、演出や作画から伝わるメッセージ、そして他のスポーツアニメとの比較から見える独自性を掘り下げます。

アニメオタクだからこそ感じた胸熱ポイント

『ひゃくえむ。』のラストは、勝敗を示さないことで逆に「二人の全力」が最大限に輝いて見える場面です。

アニメ好きとしては、この展開にゾクゾクするほどの熱さを感じました。

- 努力型のとがしが最後まで才能に食らいつく姿

- 天才型の小宮が本気を出さざるを得ない展開

- そして両者が同じラインに立ち、最後の一瞬まで競り合う緊張感

この構図は、単に「誰が勝ったか」以上に、「青春の100メートルを走り抜いた瞬間」こそが勝利だと伝えてくれます。

ページを閉じた後も余韻が残り、アニメオタクとしては「この作品を応援してきてよかった」と心から思えるラストでした。

演出・作画の巧みさが示す“二人の勝者”というメッセージ

演出面でも、このラストは非常に秀逸です。漫画版では「勝ったのは――!」で止めるという構成が取られていますが、アニメ映画化に際しても、この演出がどのように表現されるかが注目点です。

- 画面の緊張感:二人の表情や汗、筋肉の動きまでが細かく描かれることで、観客をゴールラインに引き込みます。

- 音の演出:実況の声が途切れる瞬間、BGMや効果音が「未完成の答え」を強調します。

- 観客の反応:どちらが勝ったかわからない接戦に、観客のどよめきがリアリティを増します。

このような演出は、「勝敗を描かない」=「二人とも勝者」という強いメッセージを伝えています。

アニメオタクとしては、この手法に鳥肌が立つほど感動しました。

他のスポーツアニメと比較して見える『ひゃくえむ。』独自性

多くのスポーツアニメは、最終的に「勝った」「負けた」をしっかり描きます。

たとえば

- 『スラムダンク』:湘北の勝利で締める

- 『ハイキュー!!』:試合ごとに勝敗が明確

- 『弱虫ペダル』:インターハイの勝敗がドラマを形づくる

これらと比較すると、『ひゃくえむ。』のラストは異例です。

あえて勝敗を描かないことで「努力と才能の拮抗」そのものをテーマにしているからです。

アニメ好きとしては、この独自性が最大の魅力です。結末を語らずとも、「とがしと小宮の全力疾走」が永遠に心に残る。

これこそ『ひゃくえむ。』が他のスポーツアニメと一線を画す理由だと感じています。

まとめ

ここまで『ひゃくえむ。』のラストをめぐって「最後どっち勝ったのか?」を振り返ってきました。

結論としては 勝者は描かれていない。

しかし、それこそが本作が読者に託した大切なメッセージでした。努力と才能が交差する一瞬の輝きが描かれた時点で、二人とも勝者だったのです。

本記事の重要ポイント

- ラストは「勝ったのは――!」で終わり、勝敗は不明

- とがし=努力型、小宮=才能型という対比が最大の魅力

- 読者の解釈は「とがし勝利」「小宮勝利」「両者勝者」と分かれる

- スポーツ漫画では珍しい「勝敗を描かない」独自の終わり方

- アニメ・映画版でも注目は“余韻の表現”にある

★関連記事

コメント