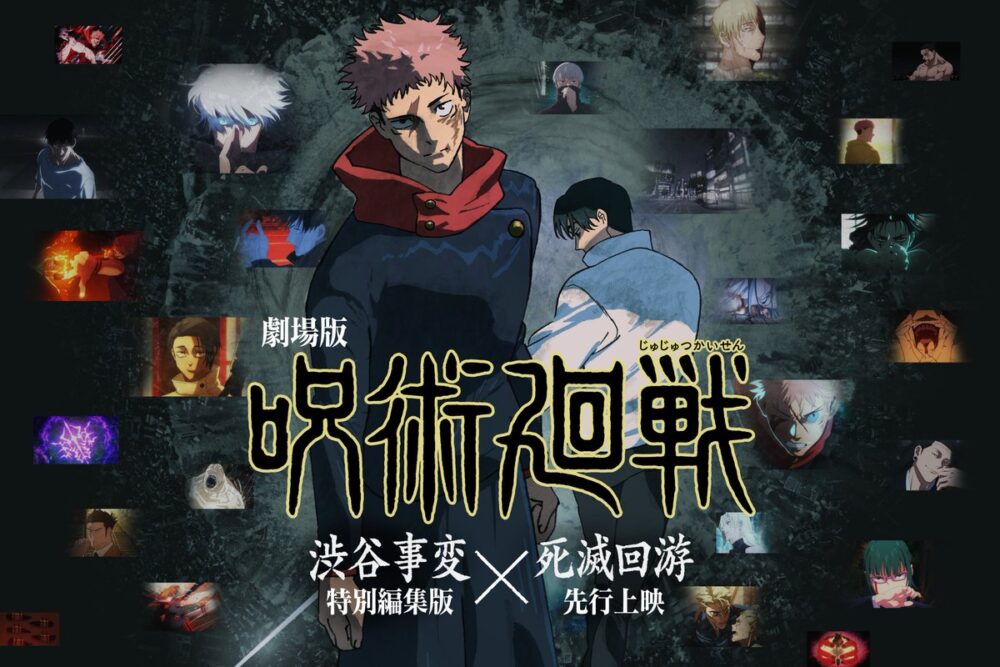

この記事では、『呪術廻戦 死滅回遊編 評価』というテーマを、アニメを愛するファンの視点から徹底分析します。

死滅回遊編は「難解」「賛否両論」と言われますが、実はその裏に成長と狂気の対比、知的バトルの深み、そしてMAPPAの進化が隠されています。

SNSやレビューでは賛否が分かれる中で、何が評価を分けるのか? なぜ理解が難しいのか? 本当に“つまらない”のか?

本記事では、アニメオタクとしての熱量と公式情報をもとに、事実と感情の両面から死滅回遊編の魅力を掘り下げます。

読むことで、あなたの「呪術廻戦」に対する見方が少し変わるはずです。

この記事を読むと分かること

・死滅回遊編が“賛否両論”とされる理由が分かる

・SNS・レビュー・海外ファンの評価傾向が分かる

・MAPPAの映像・音楽演出の進化が分かる

・キャラごとの心理と成長の意味が分かる

・死滅回遊編が最終章にどう繋がるのか分かる

・「難解」と言われる本当の理由が分かる

死滅回遊編の評価は“賛否両論”だが核心は「成長と狂気の対比」にある

『呪術廻戦』の死滅回遊編は、ファンの間で“賛否両論”が最も激しい章として知られています。

その理由は、主人公・虎杖悠仁たちの「人間的成長」と、秤金次・鹿紫雲一らの「狂気の覚醒」という、正反対のテーマが同時に描かれているから。

見る人によって“光”にも“闇”にも感じられるこの対比が、物語の深みを生み出す一方で、理解が難しい部分も。

ここでは、評価が分かれる理由とその核心に迫ります。

なぜ「つまらない」と言われるのか?主な否定的評価3つ

一部のファンから「死滅回遊編はつまらない」と言われる理由は、主に次の3点です。

①ルール設定が複雑すぎる

回遊のルールや得点システム、結界移動などが細かく、初見では理解しづらいという声が多いです。

特にアニメ勢には、「説明回が多くテンポが悪い」と感じる人も。

②キャラの登場が急すぎる

新キャラの秤金次・鹿紫雲一・日車寛見らが短期間で登場し、背景説明も短め。

「感情移入が追いつかない」という意見が出ています。

③渋谷事変との比較

前章の渋谷事変が圧倒的に高評価だったため、比較で物足りなく感じる層も存在します。

ただし、これは作品の質ではなく「読者の期待値の高さ」が生んだギャップとも言えるでしょう。

逆に「神回」と評価される理由|緻密な構成と心理戦

一方で、「死滅回遊編こそ最高」と語るファンも多いです。

特に高評価を集めているのは次のポイント。

①心理戦の深さ

日車寛見と虎杖の戦いは、ただのバトルではなく「罪と赦し」をテーマにした人間ドラマの極み。

セリフ一つひとつが重く、法廷シーンの緊張感はアニメでも圧巻です。

②戦闘描写の完成度

秤の無限パチンコ領域展開や鹿紫雲との対決など、戦略性と演出力の高さが際立ちます。

MAPPAの映像美も相まって、戦闘シーンの緻密さはシリーズ随一。

③“狂気と覚悟”の対比

「生きる」ことを賭けた死闘の中で、それぞれがどんな“正義”を選ぶか。

この哲学的テーマが、深く刺さるファンを生み出しています。

アニメオタクが感じた“評価の分かれ目”とは

『呪術廻戦』を愛するアニメオタクの私から見て、死滅回遊編の評価が分かれる最大の理由は、「理解に時間がかかる作品」だからだと思います。

この章は、単純な“善悪”や“勝敗”では語れない。

虎杖・秤・鹿紫雲といったキャラが、それぞれの過去や価値観を背負って戦う姿は、一度見ただけでは咀嚼しきれない深さがあります。

しかしその分、繰り返し観るたびに新しい発見や解釈が生まれるのも事実。

特に、死滅回遊は「戦いの中でどう生きるか」を問う章。

狂気の中で“人としての芯”を貫く虎杖の姿勢には、胸を打たれずにいられません。

つまり、理解が難しい=つまらないではなく、“考えさせる物語”だからこそ評価が分かれる。

そこに『呪術廻戦』という作品の本質があると感じます。

世間の評価まとめ|ファン・視聴者・批評家のリアルな声

『呪術廻戦』の死滅回遊編は、視聴者によって受け取り方が大きく異なる章です。

SNSでは「複雑だけど奥深い」と好意的な声がある一方で、「ルールが難解」「感情移入しにくい」との意見も見られます。

また、アニメレビューサイトではスコアが安定して高いものの、原作読者とアニメ勢で評価に差が出る傾向も。

ここでは、SNS・レビュー・原作勢・海外ファンそれぞれの反応を詳しく見ていきましょう。

SNS・X(旧Twitter)の反応で見えるトレンドワード

SNS上では、「#死滅回遊」「#呪術廻戦アニメ」「#MAPPA」がトレンド入りするほど大きな話題を呼びました。

特に、次のような3つのトレンドワードが多く見られます。

| トレンドワード | 内容 |

|---|---|

| #秤金次無限パチンコ | 領域展開「坐殺博徒」の演出が“狂気的に面白い”と絶賛 |

| #日車寛見 | “法律×呪術”という異色設定に「天才的」との声 |

| #作画ヤバい | MAPPAの描写力・カメラワークへの称賛が多数 |

ファンの反応を見ていると、**「難しいけどクセになる」**という表現が目立ちます。

つまり、理解が追いつかないというより、一度ハマると抜け出せない中毒性があるということ。

私自身もリアルタイムで視聴していて、「毎話考察したくなるアニメってこういうことか!」と感じました。

アニメレビューサイト・ニュース媒体の評価スコア比較

アニメレビューサイトやニュースメディアでの死滅回遊編の評価を見てみると、数値的には高水準を維持しています。

| サイト名 | 平均評価 | 傾向 |

|---|---|---|

| アニメタイムズ(日本) | ★4.2 / 5 | 内容の深さ・作画面を高評価 |

| MyAnimeList(海外) | 8.4 / 10 | 戦闘演出の迫力に賛辞多数 |

| RealSound(批評媒体) | 評価:賛否両論 | キャラ心理の難解さを指摘 |

批評家の中には「読解を要求するアニメ」と評する声もあり、単純な娯楽作品ではなく“知的エンタメ”として位置づける論調もあります。

一方で、「キャラが多く説明が追いつかない」と指摘する意見も少なくありません。

総じて、“理解度によって評価が変わる”知的作品として見られています。

原作勢とアニメ勢で評価が違う理由

この章の評価を語るうえで外せないのが、原作勢とアニメ勢の視点の違いです。

原作勢の評価

- 複雑なルールや展開を理解済みなので、伏線回収の快感を高く評価

- 「秤vs鹿紫雲」「虎杖vs日車」などの心理的な駆け引きをより深く楽しんでいる

アニメ勢の評価

- アニメ初見では「展開が早すぎて混乱する」という声も

- 映像美には感動するが、「説明が足りない」と感じる層が一定数

この差は、情報量の密度と説明テンポの違いによるもの。

私自身もアニメ派として最初は戸惑いましたが、原作を読み返すことで「ここまで緻密に計算されていたのか!」と納得しました。

つまり、死滅回遊編は“理解するほど面白くなる”構造なんです。

海外ファン(海外フォーラム・Redditなど)の反応は?

海外でも『Jujutsu Kaisen: Culling Game Arc』は大きな話題を呼んでいます。

RedditやMyAnimeListフォーラムでは、以下のような意見が多く見られます。

- “Culling Game is MAPPA’s boldest project yet.”

→ 死滅回遊編は「MAPPA史上最も挑戦的な作品」との声。 - “Too many rules but brilliant character psychology.”

→ 「ルールは難しいが、キャラの心理描写が見事」と評価。 - “Higamaru is the most interesting moral antagonist.”

→ 日車が“モラルを問う敵”として高く評価されています。

海外ファンは哲学的テーマへの理解度が高く、感情よりも構造を重視する傾向があります。

一方、日本のファンはキャラ感情や人間ドラマを重視する人が多い。

この違いが、国内外で評価の傾向が微妙にズレる理由だと感じます。

死滅回遊編の「魅力」と「課題」|キャラ・構成・演出の三要素から分析

『呪術廻戦』の死滅回遊編は、単なるバトルではなく“人間ドラマと哲学”が融合した挑戦的な章です。

キャラクターの思想がぶつかり、構成は複雑に練られ、MAPPAの映像表現もさらに進化。

しかし、その完成度の高さゆえに「難しい」と感じる視聴者も多いのが現実です。

ここでは、キャラ・ストーリー・演出・音楽の4つの観点から、この章の“魅力と課題”を掘り下げます。

【キャラ面】秤・鹿紫雲・乙骨ら新旧キャラのバランス

死滅回遊編の最大の魅力は、新キャラと既存キャラの共存バランスにあります。

秤金次・鹿紫雲一・日車寛見といった新勢力が登場し、物語を一気に動かしました。

一方で、乙骨憂太や虎杖悠仁といった既存キャラの“覚悟の進化”も丁寧に描かれています。

例えば、秤は「不死身に近い領域展開」で狂気と快楽の境を歩み、乙骨は冷静さと優しさを併せ持つ「戦闘哲学者」としての顔を見せました。

そして鹿紫雲は、死を求める異常性の中に人間的な寂しさを感じさせる稀有な存在。

このように、死滅回遊編ではキャラ同士の“価値観の衝突”が物語の推進力になっています。

ただし登場人物が多いため、アニメ勢にはやや把握が難しい部分も。

それでも、深掘りして観ると各キャラが“異なる正義”を掲げて戦っていることが分かります。

【ストーリー面】“ルール”の複雑さが評価を分けた理由

死滅回遊編のストーリー構造は、まるで盤上ゲームのように緻密です。

参加者の得点ルール、結界の仕組み、術式の条件――これらが重なり合い、理解には一瞬の油断も許されません。

この“ルールの複雑さ”こそ、評価を二分する最大の要因です。

- 「設定が深くてワクワクする」と感じる層

- 「説明が多くてテンポが遅い」と感じる層

どちらの意見も正しく、作品の意図をどう受け取るかによって見え方が変わります。

作者・芥見下々先生は、単に戦闘を描くのではなく「人間がルールに縛られながらどう生きるか」を描いており、それが死滅回遊の核です。

つまり、この章は“頭で理解するバトル”であり、考えるほど面白くなる構造。

一度理解すれば、伏線の精度と人間描写の深さに驚かされます。

【演出面】MAPPAの作画力と演出の進化(渋谷事変との比較)

「渋谷事変編を超える映像表現ができるのか?」――それが多くのファンの不安でした。

しかしMAPPAはその期待をしっかり超えてきました。

特に印象的だったのは、秤vs鹿紫雲の戦闘シーン。

作画・ライティング・カメラワークが映画級の完成度で、拳一つひとつの“重み”が伝わってきます。

渋谷事変では混乱と絶望を“群像劇”として描いたのに対し、死滅回遊では個のドラマと狂気にフォーカス。

演出面の進化ポイントは次の3つです。

- 動と静の緩急が明確(戦闘と対話のテンポ差)

- 光と影の演出でキャラ心理を可視化

- 視点カメラの多用で没入感を強化

MAPPAの“人間臭さを映像で表現する力”は確実に進化しています。

一方で、「テンポが速すぎて情報を処理しきれない」と感じる視聴者もおり、ハイクオリティゆえの理解難度が課題と言えます。

【音楽面】OP/ED・BGMが与える没入感の違い

音楽面でも、死滅回遊編はシリーズ随一の完成度を誇ります。

OP主題歌「VIVID VICE」(Who-ya Extended)やED曲「give it back」などは、戦闘と感情を絶妙にリンクさせています。

特にBGMの使い方が巧妙で、戦闘中に“音を抜く”ことで緊張を際立たせるMAPPAらしい演出が光ります。

また、キャラの心情変化をメロディで補完する点も評価が高く、虎杖が苦悩する場面では低音が重く響き、乙骨の登場シーンではストリングスが柔らかく包み込みます。

海外ファンからも「music direction is cinematic(映画的)」との評価が多く、音響演出は世界基準。

唯一の課題を挙げるなら、セリフ音声とBGMのバランスが一部で聞き取りづらい回もあった点。

それでも総合的には、“音で感情を操るMAPPAの真骨頂”が発揮された章と言えるでしょう。

アニメオタク視点の最終評価と今後への期待

『呪術廻戦』の死滅回遊編は、ストーリーの複雑さと哲学的テーマによって、視聴者の“理解力”と“感性”を同時に試す章でした。

アニメオタクとして感じるのは、「理解するほどに深く刺さる作品」だということ。

初見では難解でも、考察を重ねるほど魅力が広がる――そんな知的エンタメとしての完成度を持っています。

ここでは、筆者の視点でこの章の意義と未来への期待を語ります。

死滅回遊編は「難解」だが“考察文化”を生んだ

『呪術廻戦』の中でも、死滅回遊編はとにかく“難解”です。

しかしその難解さこそが、ファン同士の考察文化を生み出した最大の要因だと思います。

SNSやYouTubeでは「日車の真意」「羂索の目的」「秤の領域条件」などを徹底的に分析するファンが急増。

これまでの少年漫画では珍しいほど、ロジカルに読み解く楽しみ方が広がりました。

つまり、死滅回遊編は“読者が参加する物語”。

視聴者が登場人物と一緒にルールを理解し、意味を紐解くことで、より深く世界観に入り込める構造です。

私も放送当時、SNSで他のファンと夜通し議論したほど夢中になりました。

「わからない=つまらない」ではなく、「わからない=考える楽しみ」。

死滅回遊編は、アニメ視聴に“知的な熱狂”をもたらした章と言えるでしょう。

原作完結を踏まえた死滅回遊編の位置づけ

2024年に原作が完結した今、改めて死滅回遊編を振り返ると、物語の核心をつなぐ重要な章であったことが分かります。

- 「人はどこまで呪いを受け入れて生きるか」

- 「善悪の境界を越えた先に何があるのか」

これらのテーマを、虎杖・乙骨・日車らがそれぞれの立場で体現しています。

死滅回遊は、単なる中間章ではなく、“人間の在り方”を描く思想的ターニングポイント。

また、ここでのキャラの覚醒や心理変化が、最終章の展開に直結していくため、後から見返すと一つひとつのセリフが伏線になっていることに気づきます。

アニメオタクとしては、この章が「派手な戦闘」だけでなく、「作品全体のテーマを再定義する装置」になっていたことに感動を覚えます。

次章(最終章)への布石として見たときの真価

死滅回遊編を“最終章への序曲”として見ると、その真価がより鮮明になります。

この章で描かれたのは、「個々の信念がどう世界と衝突するか」というテーマ。

・虎杖の“赦し”への葛藤

・乙骨の“守る強さ”の進化

・日車の“正義の再定義”

これらは、次章「羂索戦」や「宿儺との最終決戦」へと直結していきます。

特に印象的なのは、虎杖の視点から見た“人の業の受け止め方”。

死滅回遊編で彼は、呪いを拒むのではなく「受け入れて歩む」という成長を遂げます。

この変化が、最終章での決断に深く関わると感じています。

つまり死滅回遊編は、物語を哲学的に昇華させる“橋渡し”の章。

派手さの裏に「静かな意味の積み重ね」があり、それがラストに向けて作品を引き締めています。

筆者が思うベストエピソード・ワーストエピソード

『呪術廻戦』大好きなアニメオタクとして、死滅回遊編の中で特に印象に残ったのは以下の2話です。

ベストエピソード:「虎杖vs日車」法廷戦

法と呪いという異色テーマの融合が見事。

虎杖の「罪を受け入れる強さ」と、日車の「人を裁く苦悩」がぶつかるこの回は、シリーズ屈指の心理戦だと思います。

映像・音楽・間の取り方が完璧で、何度観ても心を締めつけられます。

ワーストエピソード:「ルール説明回」中盤パート

構成上やむを得ない部分ではありますが、テンポがやや冗長。

初見では置いてけぼりになる視聴者もいたはずです。

ただし、伏線として後半に活きてくるので、“一度わからなくても再視聴で理解が深まる構成”とも言えます。

総評として、死滅回遊編は「難しいけど面白い」ではなく、「難しいからこそ面白い」章。

理解を深めるたびに愛着が増す、そんな唯一無二の物語でした。

まとめ

この記事では、『呪術廻戦 死滅回遊編』の評価・魅力・課題を、ファン・批評家・海外視聴者の視点から整理しました。

一見難解に見えるこの章は、実は“理解するほど味が出る”知的エンタメ。

MAPPAの映像美、音楽演出、キャラ心理が重なり合うことで、深い没入感を生み出しています。

死滅回遊編は、“考察する楽しさ”を日本アニメに根付かせた象徴的な章と言えるでしょう。

この記事の重要ポイント

- 賛否の理由:複雑なルールと心理戦の濃密さ

- 高評価の核:人間の成長と狂気の対比

- 演出の進化:MAPPAの作画・音楽・構成力

- ファン層の違い:原作勢は哲学性、アニメ勢は映像美を評価

- 最終章への布石:死滅回遊編は“思想を繋ぐ中間章”

📘一言でまとめると

『死滅回遊編』は“難しいからこそ面白い”。

理解するほど、キャラの覚悟と物語の意味が見えてくる——

そんな“呪術廻戦の真骨頂”を体感できる章です。

★関連記事

コメント