『タコピーの原罪』の最終回を読み終えて、「救われたのか分からない」「なんだか苦しい」——そんな感情を抱いた方は多いはずです。

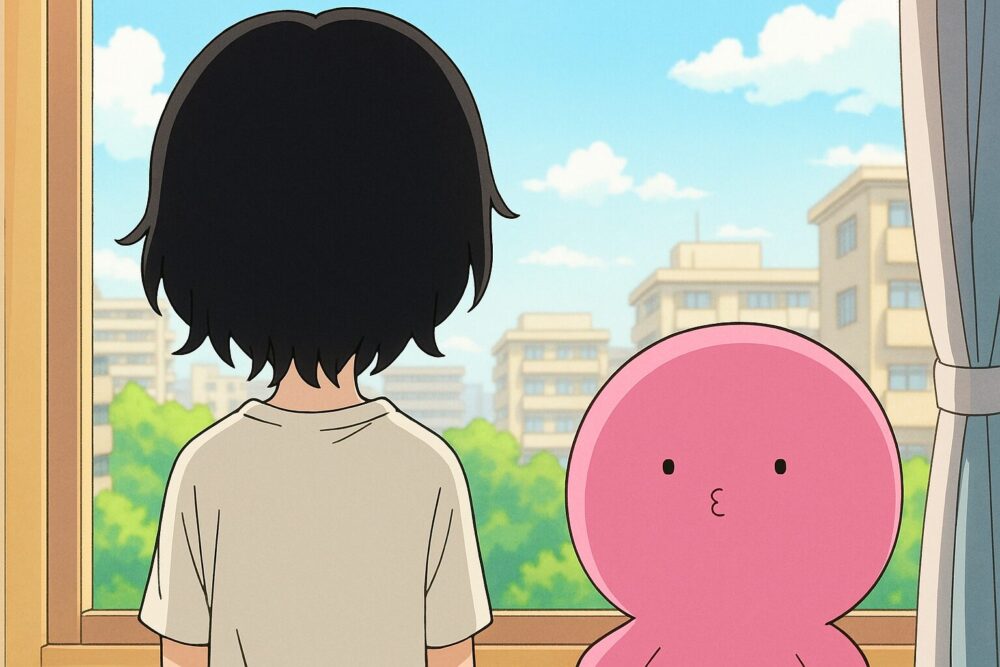

本作は、いじめ・家庭問題・孤独といったシビアなテーマを扱いながらも、最後にはタコピーが消え、すべてがなかったことになるような結末を迎えました。

本記事では、最終話を“ひどい”と感じた理由を6つの視点から丁寧に紐解きつつ、キャラ視点・読者視点・考察・別エンド案まで網羅。アニメファンとしての独自視点も交えながら、あなたのモヤモヤを言語化していきます。

この記事を読むと分かること:

- なぜ最終回に違和感を抱く人が多いのかが分かる

- タコピーが報われなかったとされる構造が分かる

- 読者の間で分かれた意見や評価軸の違いが分かる

- 「もう一つの結末」の可能性が考えられるようになる

なぜ「タコピーの原罪」最終回は“ひどい”と感じるのか?

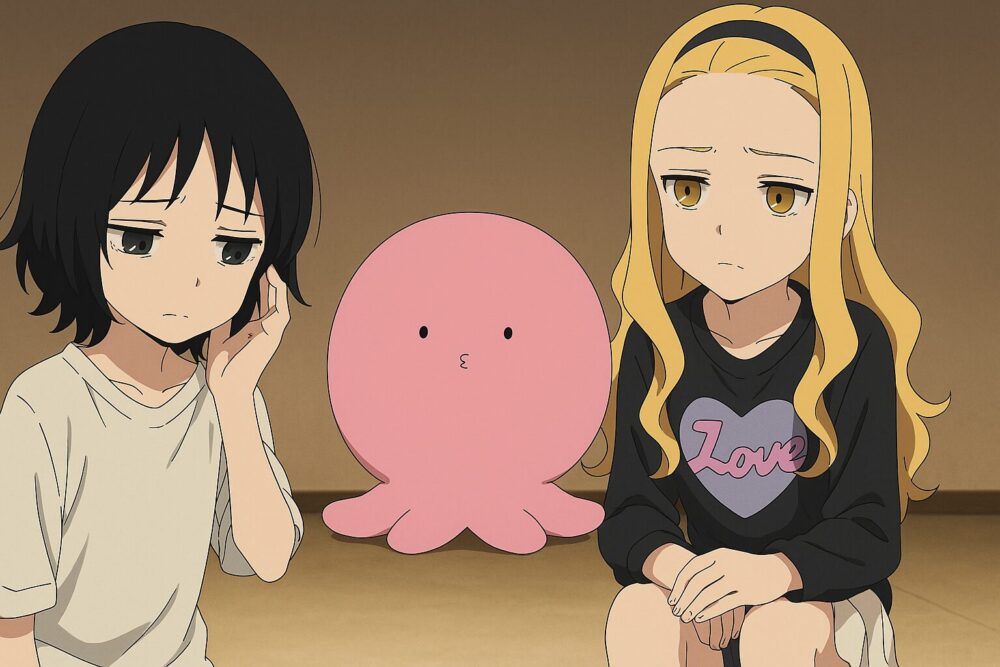

『タコピーの原罪』の最終回に対して「ひどい」「モヤモヤする」と感じる読者が多いのは、物語の根幹を揺るがす6つの違和感が重なっているためです。

ただ悲しいだけではなく、「なぜこの結末なのか?」「何を伝えたかったのか?」という根本的な疑問が残る構造になっています。

以下では、読者が感じた“ひどさ”の正体を具体的に分解・整理していきます。

タコピーの“自己犠牲END”に救いがなさすぎた

最終回では、タコピーがしずかとまりなを救うために自らの存在を歴史ごと消すという選択をします。

一見すると崇高な行為ですが、多くの読者が「タコピーだけが報われない」と感じたのは以下のような構造によるものです。

読者が感じたポイント

- タコピーの記憶も消え、感謝すらされない

- 本人は満足そうに消えていくが、物語上の“救い”としての描写が不十分

- 残された読者側に「結局タコピーってなんだったの?」という虚無感が残る

こうした“自己犠牲型エンディング”は、少年漫画では定番にも見えますが、それを受け止める余白や回収がないまま終わるため、タコピーに共感してきた読者ほど「ひどい」と強く感じてしまったようです。

いじめの加害者と被害者が一瞬で仲直りするのは説得力がない

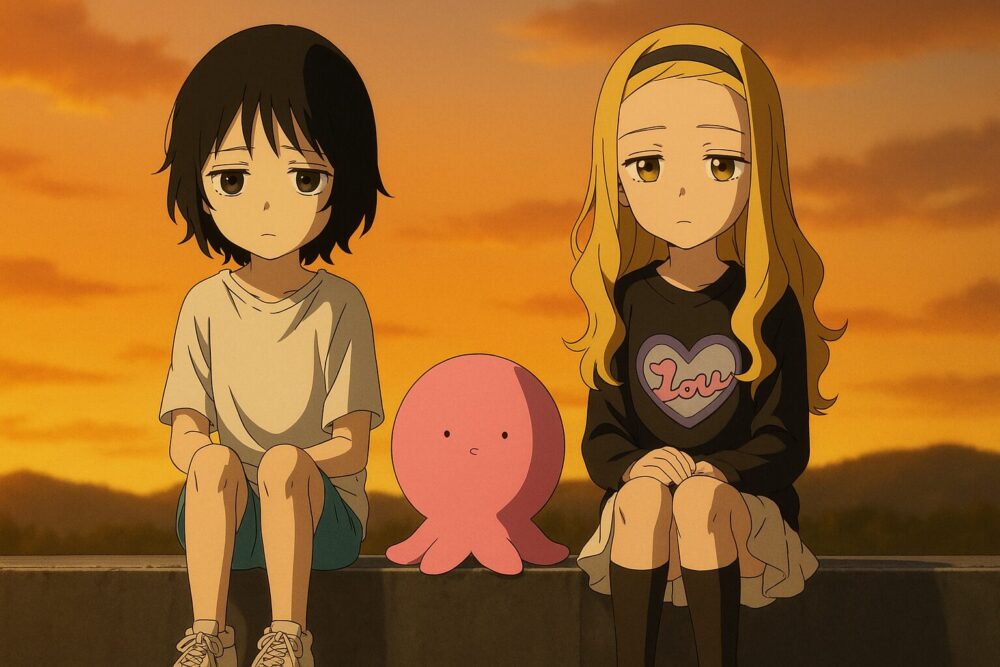

最終話では、記憶が消えた世界で、しずかとまりなが「幼なじみ」として仲良くしています。

しかし、以下のような展開がリアリティを欠いていると強く指摘されています。

問題点

- いじめの加害者(まりな)側の内面描写がほぼ無い

- 和解のプロセスがなく、“記憶消去”で強制的にリセットされている

- 過去の痛みを経て築くはずの信頼関係が省略されている

こうした演出により、読者の中には「これは“和解”ではなく“ごまかし”では?」という違和感が生まれました。リアルないじめ問題に向き合った物語だからこそ、安易な解決策にモヤモヤするのです。

家庭環境の問題がスルーされたまま終わる不自然さ

本作の大きなテーマの一つに「家庭環境による子供の苦しみ」があります。しずかのネグレクト、まりなの母親の過干渉などがその象徴ですが、最終回ではこれらが一切解決されていないという点が“ひどい”と感じる要因となっています。

見落とされがちな論点

- 問題の原因(大人・家庭)は何も変わっていない

- 記憶を消しても、親の性格や状況はそのまま

- 子供たちの未来がまた同じトラブルを繰り返すのではという不安

つまり、表面的にはしずかとまりなが幸せそうに見えても、根っこにある“毒”が処理されていないため、本当の意味での解決ではないと受け取られてしまいます。

“別の世界線”というSF設定が唐突すぎてついていけない

最終盤で導入された「別の世界線」や「時間の巻き戻し」という設定は、これまでリアルに描かれてきた物語のトーンと大きく乖離しており、一部の読者には「置いてけぼり感」を与えました。

違和感の原因

- 突然SF的な展開になり、文脈上の説明がほぼない

- ルールや制約が示されず、なんでもアリに見える

- 物語後半の雰囲気がドラえもん的な「道具で解決」風に見える

リアル志向の鬱ストーリーに共感していた層ほど、この急な方向転換に戸惑いと不信感を抱いたと考えられます。世界線移動が読者にとってご都合主義に映ったのは、その土台となる描写の希薄さが一因です。

記憶消去で全てチャラになる展開がリアルから乖離している

いじめや自殺未遂というシリアスな問題を描いてきた物語の中で、「記憶を消す」ことで全てが解決するという展開は、現実的な視点から見ると違和感が大きいです。

読者の疑問

- 辛い記憶ごと消してしまえばそれで“解決”なのか?

- 本人たちの乗り越えた経験・成長すら無かったことになる

- 現実のいじめ被害者からすると、誤解を招くメッセージ性にもなり得る

このように、“記憶消去=ハッピーエンド”というロジックが成立しないという批判が多数見られました。あまりに簡単に物事をリセットできてしまうことで、これまでの苦しみの重みが軽く扱われたと感じられたのです。

これまでの鬱展開を“なかったこと”にするリセット感が虚しい

『タコピーの原罪』は、1話目からかなり重たいテーマ(死・孤独・暴力)を突きつけてくる作品でした。それだけに、最終回でそのすべてが「なかったこと」になる展開には、多くの読者が大きな虚無感を覚えました。

主な読後感

- 「せっかく考えさせられるテーマだったのに、全部リセットされた」

- 「これまでの鬱展開って意味あったの?」

- 「登場人物の成長も試練も、最初からなかった世界で無効化された」

つまり、“読者が見てきた全ての物語が無意味に感じられる”という構造になっているため、納得のいかない読者が続出したと考えられます。

タコピーは報われなかったのか?【キャラ視点から見る最終回の残酷さ】

『タコピーの原罪』を読んだ多くの人が抱いた最大の疑問、それは「タコピーは本当に救われたのか?」という点です。

最終回の未来では、しずかとまりなが仲良くなっている描写がありますが、そこにタコピーの姿はありません。

キャラ視点で見ると、この結末はかなり残酷にも映ります。本章では、“タコピーが犠牲になった構造”を、読者目線ではなくキャラの立場に立って再検証していきます。

読者が一番モヤモヤする「タコピーだけが犠牲」問題

タコピーは、未来を変えるために何度もループし、最終的には「自分の存在そのものを抹消する」という選択をします。

その結果、しずかとまりなは「最初から仲の良い幼なじみ」として生きる未来を手に入れますが、誰もタコピーのことを覚えていないという事実が残ります。

読者が感じる違和感ポイント

- タコピーの努力が“無かったこと”になっている

- 物語の中心人物でありながら、報いがゼロ

- 「全てが丸く収まった世界」で、彼だけがいない

この構造は、読者に「誰かが犠牲にならないと世界は変わらないのか?」という重い問いを突きつけてきます。

タコピーが最もピュアで、誰よりも他人を救おうとした存在だっただけに、彼だけが消えて終わる物語に納得できない読者が多いのも当然です。

「彼が消えた未来」に意味はあるのか?存在の抹消がもたらす読後感

「未来を救うために、タコピーは消えた」——この構図には、“ヒーロー的自己犠牲”の美学があるように見えます。

しかし冷静に振り返ると、「存在すら残らない犠牲」という演出は、読者に複雑な読後感を残します。

このエンドがもたらす感情

- 虚無感:思い出も記録も存在しない“喪失”

- 不条理感:何も知らない登場人物たちの“のどかさ”

- 違和感:未来が変わっても「代償の重さ」に見合わない幸福感

また、タコピーがいないことを“誰も悲しんでいない”という点も読者の感情を逆撫でします。

存在をかき消されることで「誰にも愛された記憶が残らない」という結末は、生きた証すら失ったように見えるため、「これは本当に救いなのか?」という根源的な疑問が残るのです。

しずかとまりなの幸せは“タコピーなし”でも成立したのか

最終回では、しずかとまりなが明るく手をつないで笑っている描写があります。タコピーはいません。

ここで多くの読者が抱くのが「あれ、タコピーいなくても幸せになれてない?」という感情です。

この問いの構造

- タコピーが何もしなくても、未来は成立した?

- 本当に“介入”が必要だったのか?

- しずかとまりなは「ただの記憶喪失キャラ」になっていないか?

もし仮に、“誰かが死なないと救われない”という構造がこの物語の前提ならば、それは構造自体が残酷です。

しかも、彼女たちの幸せの描写があまりにあっさりしており、タコピーがいなくても成立しているように見えることで、「タコピーの存在意義とは?」という読者の疑念が強まる結果となりました。

アニメファンとして語る「タコピーに贈る別のラスト案」

ここからはアニメファンとしての創作的視点を交えて、タコピーが報われる可能性のある“別の終わり方”を考えてみます。

断定ではなく、「もしこうだったら?」というIF(イフ)構成としてお楽しみください。

別エンド案①:記憶の片隅に“タコピーの存在”だけが残る

→ しずかかまりなが、「誰かが助けてくれた気がする」と思い出す描写があるだけでも、読者の救われなさは大幅に軽減されます。

別エンド案②:未来の“タコピー星”で幸せに暮らしている描写

→ 犠牲になったタコピーが、何らかの形で報われている様子を見せることで、「良かった」と思える読後感につながります。

別エンド案③:存在は消えても、タコピーの“想い”だけは転生

→ ピクサー作品のように、「想いは受け継がれる」という形で、間接的にでも残された者の成長が描かれるエンディング

もちろん、これらは物語の主旨とは異なるアプローチかもしれませんが、タコピーを好きになった読者にとって必要なのは“報い”や“つながり”の余韻です。

現実的でなくても、読者の心に“もう少し温かさ”を残す余白があれば、評価は変わったのではないかと感じます。

最終回が“ひどい”と感じたのは自分だけ?【共感・考察まとめ】

「自分の感覚ってズレてる?」——最終回に違和感を覚えた読者がまず確認したくなるのは、他の人たちも同じように感じたのかどうかという点です。

ここでは、SNSや考察ブログなどから見える“リアルな感想”、そして読者の間で分かれた評価の対立や、2周目以降での印象の変化を分析。

最後に、アニメオタクならではの“メタ的読後感”の正体にも踏み込みます。

SNSや考察サイトで実際にあったリアルな感想

『タコピーの原罪』最終回に対するリアルな声は、X(旧Twitter)やnote、ブログのコメント欄に多く見られます。中でも頻出していたのは、次のような反応です。

主な感想の傾向(抜粋)

- 「え…これで終わり?タコピーが可哀想すぎる」

- 「リセットENDって、今までの重さどこ行ったの?」

- 「読後感がモヤモヤするけど、それも含めて良い作品かも」

また、興味深いのは「ひどい」と言いつつも、読み応えがあったことは認めている人が多い点です。つまり、読者は「最終回に納得はしていないが、それでも語らずにはいられない」ほど、作品に引き込まれていたということです。

SNSでは特に「感情の処理が追いつかない」という投稿が目立ち、それが“ひどい”という言葉に置き換えられて発信されている構造が見て取れます。

「ハッピーエンド派」と「バッドエンド派」の主張と分断

最終回をめぐって読者は大きく2派に分かれました。それぞれの意見は以下のように整理できます。

| 派閥 | 主張のポイント |

|---|---|

| ハッピーエンド派 | ・子どもたちが仲良くなった未来に希望がある ・タコピーの犠牲によって救いが生まれた ・読後に温かい気持ちを感じた |

| バッドエンド派 | ・タコピーだけが報われていない ・記憶消去で問題を“なかったこと”にしている ・家庭問題など根本が解決していない |

この分断の背景には、「何をもって救いとするか」という価値観の違いがあります。

- 結果(=仲良くなった未来)を重視する人 → ハッピーエンド派

- 過程(=苦しみや乗り越え)を重視する人 → バッドエンド派

つまり、「タコピーの原罪」は読者の“救い”の定義そのものを試す作品とも言えるのです。

「2周目で印象が変わる」説は本当か?読者心理の変化を考察

一部の読者からは「2周目を読むと印象がガラッと変わる」という声もあります。

これは、最終回を知った上で物語全体を再読することで、伏線や演出の意図に気づけるようになるためです。

2周目で変化するポイント

- タコピーの言動が“自己犠牲前提”で設計されていたと気づく

- しずかとまりなの関係性が“歪んでいく構造”として描かれていたことが分かる

- “記憶消去”の選択が物語全体に張り巡らされていたテーマだったことに納得できる

とはいえ、この「印象が変わる」という体験ができるのは、ある程度“メタ読み”や“構造理解”を楽しめる読者層に限られます。

逆に、感情ベースで作品を追っていた読者には、2周目でもやはり「タコピーが可哀想すぎる」という印象が拭えないこともあるようです。

アニメオタク目線で読み解く「メタ的な読後感」の正体

ここからはアニメオタクとしての視点で一歩踏み込んでみます。

『タコピーの原罪』は、構造的にいわゆる“ループ・リセット構造のアンチテーゼ”を含んでいると感じます。

メタ的読後感の正体とは?

- 王道の“救いの物語”に見せかけて、実は「痛みを消しても成長にはならない」と逆説的に語っている

- タコピーの消滅=“読者の介入を拒否した”ような終わり方

- ジャンプ+の短期連載で、極限まで圧縮された構造だからこそ読後感が重い

この作品は、いわば「悲しみを抱えたまま、語れなくなる物語」であり、読者の中に未処理の感情を残すことで記憶に残る作品になるよう設計されているようにも感じます。

つまり、「ひどい」と感じたとしても、それは作者の意図が成功している証かもしれないという、読後に芽生える“自問の構造”がこの物語の最大の特徴です。

この最終回に“意味”はあったのか?【作品テーマと結末の矛盾】

『タコピーの原罪』がここまで話題になった理由のひとつは、重いテーマに真正面から向き合った構成にあります。

いじめ、家庭崩壊、自己否定――一見少年誌にはそぐわないほどの題材を扱いながら、最終回では突如「記憶消去」と「救済された未来」が描かれ、多くの読者が「本当にそれでよかったのか?」という疑問を抱きました。

この章では、作品の主題とラストが矛盾していないか、構造的に検証していきます。

「いじめ」「家庭問題」「孤独」はどう描かれたか

『タコピーの原罪』の序盤から中盤にかけては、特に以下の3つのテーマが物語の根幹を成していました。

| テーマ | 主な描写とキャラ |

|---|---|

| いじめ | まりな→しずかへの継続的暴力、学校・親も無関心 |

| 家庭問題 | しずかの母のネグレクト、まりなの家庭の歪な構造 |

| 孤独と自己否定 | 「どうせ誰もわかってくれない」と思い込む子供たちの心理 |

これらは単なる設定ではなく、キャラクターの行動原理そのものを形作っていました。

特にしずかの「死にたいほどつらい」が繰り返される描写には、読者の多くが胸を痛めたはずです。そしてその“絶望”にタコピーが寄り添うことで、「共感の物語」としての価値が高まっていたのです。

しかし最終回では、これらの問題が“記憶消去”という技術的手段でリセットされてしまうため、「向き合う物語」から「逃避の物語」へと転調したように見える、という構造的な矛盾を感じた読者が多かったと考えられます。

作者が伝えたかった“救い”とは何だったのか

最終回の展開は、表面的には「ハッピーエンド」のように見えます。

しかし、「救いとは何か?」という問いに対する答えは、読者の解釈によって大きく分かれています。

作中で描かれた“救い”の特徴

- ✅ しずかとまりなが仲良くなった未来(ただし記憶リセット後)

- ✅ 争いのない穏やかな日常(ただし因果関係が断絶している)

- ✅ タコピーが笑って消える描写(ただし報われたとは言い難い)

ここで重要なのは、救われたのは誰なのかという点です。

- しずかとまりな → 外的環境は良くなったが、内的成長の描写は省略

- タコピー → 消滅。存在自体が無かったことにされている

この構造を見ると、「救い=記憶を消すこと」となっており、“乗り越える力”や“他者理解”を描く物語とは方向性が異なる結論に達しています。

つまり、読者が感じた矛盾は、「積み上げてきた問題を解決するのではなく、消去することで終わらせてしまった」という構成上の切り替えにあったのです。

なぜ“記憶消去”という選択がされたのか?演出意図を考え

ここで考察すべきなのは、「なぜ作者は記憶消去という極端な手段を選んだのか?」ということです。

あくまで仮説ですが、構造的に見ると以下のような演出意図が考えられます。

考えられる演出意図(推測)

- 時間軸を変えることで“希望のある再出発”を示したかった

- 子供たちに「やり直しの機会」を与えることを最優先とした

- リアルに向き合うのではなく、フィクションならではの“介入可能性”を活かした

とはいえ、この演出によって生まれた最大の問題は以下の通りです。

- ✅ これまで積み上げた“葛藤”や“成長”が消えてしまった

- ✅ タコピーの存在が「都合のいいデバイス」になってしまった

つまり、「記憶消去=救い」という構図は演出としてはインパクトがあるものの、これまでの物語の“厚み”を削いでしまったという副作用があるのです。

最終回だけ浮いて見える?全話とのつながりで検証する

最終回に違和感を覚える理由の一つに、「これまでの話とのトーンや論理構造が違いすぎる」という点が挙げられます。

物語構造の比較表

| 項目 | 中盤まで | 最終回 |

|---|---|---|

| トーン | シリアス/リアル | 希望的/ファンタジー寄り |

| 問題解決 | 他者との対話・行動 | 記憶の消去という外部操作 |

| 成長描写 | 心の変化・対立→理解 | 心理描写ほぼなし(リセット) |

| タコピーの役割 | 共感者・寄り添う存在 | 世界を改変する神的存在 |

このように、最終回は構造的にもテーマ的にも前話と切り離されたような演出になっており、読者によっては「別作品に見える」という感想もありました。

結論として、最終回が浮いて見えるのは、テーマの扱い方・キャラの描かれ方・展開手法がガラッと変わってしまったからであり、これは構成上の賛否が分かれる大きな要因となっています。

読後のモヤモヤを整理したいあなたへ【納得と消化のヒント】

『タコピーの原罪』を読んで、「面白かったけど、なんか引っかかる…」「悲しいだけじゃない、でも説明できない」――そんな感情の行き場のなさこそが、この作品の“後を引く力”でもあります。

この章では、そのモヤモヤを自分の言葉で整理する方法や、納得するための視点の切り替え方、そして「もしあの結末が違っていたら?」というIFエンド考察まで、読者が心の中で物語を完結させるヒントをお届けします。

「ひどい」と感じた理由を自分なりに言語化してみる

まずやってほしいのは、「なぜ自分はひどいと感じたのか?」を言葉にしてみることです。

この感情は、単なる不満ではなく、深く作品と向き合った証拠でもあります。

感情の背景を見つめるチェックリスト

- ✅ タコピーが報われなかったことに怒りを感じた

- ✅ 記憶消去で問題がうやむやにされたように感じた

- ✅ 誰もタコピーを覚えていない未来が悲しかった

- ✅ しずかやまりなの家庭問題が未解決なまま終わったことに違和感があった

こうして自分のモヤモヤを具体的な要素に分解してみると、「何が納得できなかったのか」がクリアになります。

「ひどい」は、ただの否定ではなく、読み手が誠実に向き合ったからこその違和感なのです。

アニメオタクが考える“もう一つの救い”の形

作品によって「救い」の形は様々です。たとえば、

- 『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』のように、感情を知ること自体が救いとなる物語もあれば、

- 『まどか☆マギカ』のように、世界そのものを書き換えてでも誰かを救う構造もあります。

では、『タコピーの原罪』における“もう一つの救い”とは?

救いの再定義

- 誰かが“覚えている”こと → 存在の証明

- 苦しみを“意味のあるもの”として受け継ぐ → 成長の証

- 記憶が消えても“感情の残滓”が引き継がれている → 見えない絆の形

これらの“救いの余白”が、読者の中で再構築されることこそが真の読後体験だと考えます。

「救われたかどうか」は作中の出来事だけでなく、読み手がどう解釈するかで変わる。

その曖昧さにこそ、アニメオタク的には作品の深みを感じざるを得ません。

あの結末でも読み手に委ねられた“余白”とは

『タコピーの原罪』の最終回は、あえて多くを説明せず、読者に“考える時間”を委ねた構成になっています。

この“余白”が、解釈の幅を広げているポイントでもあります。

読者に委ねられた余白とは?

- ✅ タコピーの“最後の笑顔”が満足だったのか、無理に笑っていたのか

- ✅ 消えたあとの未来に、タコピーの“痕跡”が残っているのか否か

- ✅ しずかとまりなの関係は、本当に健全な友情なのか、それとも“仕組まれたもの”なのか

このように、あえて明言されない情報が多いからこそ、読者自身が“自分の解釈”で物語を完成させる必要があります。

この体験は、視聴者に委ねるタイプの映画(例:新海誠作品)にも通じる構造であり、見る人の人生観によってラストの意味が変わる、非常に“二次創作的余地”のある終わり方だと言えます。

もし別の終わり方だったら?「IFエンド考察」4選

「タコピーが救われるにはどうすればよかったのか?」という問いに対し、ファン目線で“別の可能性”を考えるのも読後の整理に役立ちます。

以下に、物語のテーマ性を保ちつつも救いのある終わり方を4つ提案します。

| タイトル | 内容の概要 |

|---|---|

| ① 記憶の片隅END | 誰もタコピーを思い出せないはずが、しずかが「誰かが助けてくれた気がする」と呟く描写が入る |

| ② 宇宙帰還END | タコピーがタコピー星に帰還し、“報告”として地球での経験を伝える構成で幕引き |

| ③ 転生共存END | 別の個体として再登場したタコピーが、“新しい友達”として登場する(正体は語られない) |

| ④ パラレル記憶END | しずかとまりながタコピーのことを思い出す夢を見るなど、“記憶の断片”だけが残る世界線 |

どれも“本編を否定しない”補完的エンドとして設計しています。

読後のモヤモヤを和らげたい方は、自分なりの“IFエンド”を創作してみるのも一つの手です。

それはタコピーというキャラへの、読者からの“もう一つの供養”なのかもしれません。

✅まとめ

本記事では、『タコピーの原罪』の最終回が読者に強い“ひどさ”や“モヤモヤ”を感じさせた理由を、自己犠牲・記憶消去・テーマとのズレといった構造から多角的に分析しました。

タコピーというキャラクターが「なぜ記憶にも残らない終わり方を迎えたのか」、そして「本当にそれが救いだったのか?」という問いは、読者にとって決して軽いものではありません。

結末に納得できなかった方も、もう一度“考えるきっかけ”になるような内容を目指しました。

重要ポイントのまとめ:

- タコピーだけが犠牲になる構造に多くの読者が共感できなかった

- 記憶消去による解決は、リアルなテーマとの乖離を生んだ

- 最終回が浮いて見える原因は、テーマやトーンの急変にあった

- 読者の中に「もう一つのエンディング」を思い描く余地が残された

作品に対する「モヤモヤ」は、感じた時点ですでに物語と深く向き合っている証。

その感情を大切に、自分なりの“タコピーの物語”を整理していただけたら幸いです。

コメント